SEITENINHALT:

Kulturgeschichte des Olivenanbaus: Kupferzeit in der Levante - Ägyptische Pharaonenzeit - Phönizier - Kelten, Etrusker und Illyrer - Griechische Antike - Römische Antike - Mittelalter - Conquista

Olivenkulturen einzelner Länder und Regionen: Albanien - Argentinien - China - Frankreich - Griechenland - Iran - Italien - Spanien - Südafrika - Syrien - Toskana - USA. Weitere Länder und Regionen (neue Seite).

Geschichten und Anekdoten zur Olive: Athens Gründungsmythos - Derwischtum - Benediktinertum - Hildegard von Bingen - Französische Revolution - Kolonie "Olivenhain" Kalifornien - DDR - Die weißen Oliven von Malta - Die kriechenden Oliven von Pantelleria - Die sprechende Olive von Seggiano - Oliven als invasive Neophyten

Oliven in der Bildenden Kunst und in der Literatur: Homers "Odyssee" - Renaissancemalerei - Du Bellays "L'Olive" - Van Gogh

Skandale und Politika: Giftölskandal - Schmutziges Gold - EU-Misswirtschaft - Olivenöl-Mafia - Sensorik-Hype und Bio-Skepsis - Konkurrenz Spanien-Italien - Palästina-Konflikt - Kurden-Konflikt

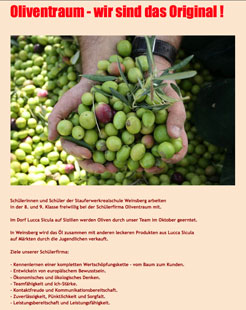

Inspirierende Olivenprojekte: Olivenöl-Kampagne - Himalaya Regionalentwicklung - Namibia "Steps for Children" - Mecklenburg-Vorpommern - Schülerprojekt

Olivenpflanzungen in Deutschland/nördlich der Alpen/Österreich: Antike - Mittelalter - Pfalz - Pulheim-Stommeln - Köln-Widdersdorf - Gangelt-Kreutzrath - Mosel - Kaiserstuhl - Ahrweiler - Stone in Oxney - Österreich

Meine Explorationsreisen: Naxos 2008 - Azienda Sperimentale 2009 - Pistoia 2010 - Provence 2012 - Nyons 2017 - Seggiano 2018 - Albanien 2018 - Mittelitalien 2025

Kulturgeschichte des Olivenanbaus: Kupferzeit in der Levante - Ägyptische Pharaonenzeit - Phönizier - Kelten, Etrusker und Illyrer - Griechische Antike - Römische Antike - Mittelalter - Conquista

Olivenkulturen einzelner Länder und Regionen: Albanien - Argentinien - China - Frankreich - Griechenland - Iran - Italien - Spanien - Südafrika - Syrien - Toskana - USA. Weitere Länder und Regionen (neue Seite).

Geschichten und Anekdoten zur Olive: Athens Gründungsmythos - Derwischtum - Benediktinertum - Hildegard von Bingen - Französische Revolution - Kolonie "Olivenhain" Kalifornien - DDR - Die weißen Oliven von Malta - Die kriechenden Oliven von Pantelleria - Die sprechende Olive von Seggiano - Oliven als invasive Neophyten

Oliven in der Bildenden Kunst und in der Literatur: Homers "Odyssee" - Renaissancemalerei - Du Bellays "L'Olive" - Van Gogh

Skandale und Politika: Giftölskandal - Schmutziges Gold - EU-Misswirtschaft - Olivenöl-Mafia - Sensorik-Hype und Bio-Skepsis - Konkurrenz Spanien-Italien - Palästina-Konflikt - Kurden-Konflikt

Inspirierende Olivenprojekte: Olivenöl-Kampagne - Himalaya Regionalentwicklung - Namibia "Steps for Children" - Mecklenburg-Vorpommern - Schülerprojekt

Olivenpflanzungen in Deutschland/nördlich der Alpen/Österreich: Antike - Mittelalter - Pfalz - Pulheim-Stommeln - Köln-Widdersdorf - Gangelt-Kreutzrath - Mosel - Kaiserstuhl - Ahrweiler - Stone in Oxney - Österreich

Meine Explorationsreisen: Naxos 2008 - Azienda Sperimentale 2009 - Pistoia 2010 - Provence 2012 - Nyons 2017 - Seggiano 2018 - Albanien 2018 - Mittelitalien 2025

Die Region gilt als eine der ältesten Olivenanbauregionen der Welt, die älteste im Mittelmeerraum. Archäologische Funde im heutigen Jordanien, el-Khawarij, datieren aus dem 5. vorchristlichen Jahrtausend. In Israel wurde bei einer Notgrabung vor Straßenbau in En Zippori 2012 (unter zahlreichen anderen Artefakten) ein Tonkrug aus dem 6. Jahrtausend v. Chr. mit Olivenölspuren gefunden. Mit der Kultur von Ebla im heutigen Nordwestsyrien ist der Olivenanbau in der zweiten Hälfte des dritten vorchristlichen Jahrtausends in der Region fest etabliert. Die Phönizier brachten von der Levante aus den Olivenbaum ins nördliche Afrika, nach Griechenland, nach Sizilien und Spanien. Wobei dies wohl in verschiedenen Bewegungen, zunächst über Handel, dann über Koloniengründungen, verlief.

Im Kulturraum der Levante führt Olivenöl ein in die Welt des Numinosen, als Salbung. Diese Bedeutung ist bis in die Gegenwart im Christentum erhalten geblieben (Krankensalbung, "Letzte Ölung"). Von großer Bedeutung ist auch Olivenöl als Lichtbringer in Öllampen und Leuchtern. Im jüdischen Kultus darf nur geweihtes Olivenöl für die Flammen der Menorah, des siebenarmigen Leuchters, verwendet werden.

Das erste - nicht eindeutige - Zeugnis zu einem ägyptischen Olivenanbau stammt aus der Spätzeit der 12. Dynastie, aus dem 19. Jahrhundert v. Chr., belegt im "Thesaurus Linguae Aegyptiae". In einem Brief aus Illahun wird zur Abrechnung aufgelistet, was zum Fleischopfer des Stieres im Totentempel von Sesostris II. notwendig war, u.a. Oliven. Ein bedeutsames Bilddokument zur besonderen Wertschätzung der Olive stammt aus der Regierungszeit Echnatons, der auf einem Relief seinem bevorzugten Gott Re-Aton einen Olivenzweig reicht (oder diesen von Aton bekommt?). Im Grab seines Sohnes Tutanchamun findet sich dann ein mit Olivenblattornament verzierter Silberbecher. Olivenzweige und/oder Olivenblätter fanden sich nach Lucas/Harris ("Ancient Egyptian Materials and Industries", 1934) in verschiedenen Gräbern seit der 18. Dynastie.

Die von Erik Hornung ("Der Eine und die Vielen", 1971) herausgearbeitete "Verkürzung auf den solaren Aspekt" (S. 242) in der Götterwelt Echnatons lässt sich verbinden mit dem 200 Jahre jüngeren Olivenpreis in der Widmung an den Sonnengott Ra/Re von Ramses III. (Großer Papyrus Harris/Harris I, Tafel 27 - Übersetzung August Eisenlohr 1873):

Ich machte dir Lanstrecken von Olivenbäumen in deiner Stadt An. Ich versah sie mit Gärtnern, zahlreichen Leuten um reines, bestes Öl von Ägypten zu bereiten, um anzuzünden die Lampe in deinem prächtigen Tempel.

Ramses III. hatte für den Ra-Tempel in An/Heliopolis 2.750 Hektar Olivenhain anlegen lassen. Was er in seiner Widmung dabei ausdrücklich nennt, ist die Bedeutung von Olivenöl als Leuchtmittel. Die Verbindung Sonne-Olivenbaum ist hier augenscheinlich. Auch wenn Echnatons religiös-weltanschauliche Reform nach seinem Tod von der Amun-Priesterschaft wieder weitgehend aufgehoben wurde, hat sich seine bereits von den Vorgängern eingeleitete Licht-/Sonnenverehrung halten können, bis die Theokratie der Amunpriester in Theben die 3. Zwischenzeit einläutete. Dies lässt sich auch aus der symbolisch aufgeladenen Wertschätzung des Olivenbaums ableiten.

Hauptsiedlungsgebiet der semitischen Phönizier war ursprünglich die Levante, waren das heutige Küstengebiet Syriens, des Libanon und des nördlichen Israel. Hier gründeten sie in der Zeit um 1000 v. Chr. mehrere Stadtstaaten, die lose miteinander verbunden waren und insbesondere zum gemeinsamen Handel im Mittelmeer organisatorische Bündnisse schlossen. (Quelle Abbildung: Wikipedia, gemeinfrei)

Wie eine im Februar 2019 veröffentlichte Untersuchung von Tzilla Eshel u.a. aus Israel nahe legt, galt ein zentrales

Handelsinteresse der Phönizier dem Silber.

Sie haben zunächst den Silberhandel mit Anatolien gepflegt

und dann ab etwa 900 v. Chr. in Südspanien und auf Sardinien

(v.a. Iglesiente im Südwesten) die Silbergewinnung

entwickelt und handelsmäßig erschlossen. Zur Stützung ihrer

Handelswege und der Silbergewinnung gründeten sie im

nördlichen Afrika, im Süden der iberischen Halbinsel und auf

Sardinien mehrere Siedlungen, von denen die bekannteste

Karthago wurde.

Handelsinteresse der Phönizier dem Silber.

Sie haben zunächst den Silberhandel mit Anatolien gepflegt

und dann ab etwa 900 v. Chr. in Südspanien und auf Sardinien

(v.a. Iglesiente im Südwesten) die Silbergewinnung

entwickelt und handelsmäßig erschlossen. Zur Stützung ihrer

Handelswege und der Silbergewinnung gründeten sie im

nördlichen Afrika, im Süden der iberischen Halbinsel und auf

Sardinien mehrere Siedlungen, von denen die bekannteste

Karthago wurde.Die Phönizier führten auf ihren Schiffen auch zahlreich Olivenpflanzen mit sich, nicht nur als Handelsware, sondern - zunächst vermutlich vorrangig - zur Pflanzung in ihren Siedlungen. Sie begründeten so die Olivenkulturen in Libyen (ausgehend von Leptis u.a.) und Tunesien (ausgehen von Utica - laut Velleius Paterculus bereits um 1100 v. Chr. gegündet - und Karthago). Darüber hinaus trugen sie zur Verbreitung des levantinischen Olivengenoms im gesamten Mittelmeerraum bei. Was die Begründung der Olivenkultur in Griechenland, Sizilien, Sardinien, Spanien und Marokko betrifft, lassen sich bislang noch keine verbindlichen Aussagen über eventuell von der Levante unabhängige Olivendomestikationen im Mittelmeerraum und ggf. deren Ausbreitung machen.

Zu den Etruskern kam der Olivenanbau vermutlich durch die Phönizier. Allerdings dürften später auch Pflanzen über die griechischen Kolonien in Süditalien den Weg in das etruskische Einflussgebiet gefunden haben. Im etruskischen Kernland Italiens findet sich eine der ältesten und stabilsten Olivensorten Italiens, Olivastra Seggianese bei Seggiano. Der Archäobotaniker Claudio Milanesi, der Historiker Andrea Ciacci und andere haben in einem interdisziplinären Projekt (ELEIA) die Entwicklung des Olivenanbaus bei den Etruskern untersucht - wobei sie sich auf die Region um den Monte Amiata und das Val d'Orcia konzentrierten. Über Jahrhunderte waren die Etrusker offensichtlich abhängig von griechischen Olivenöl-Importen. Im 7. vorchristlichen Jahrhundert kam es jedoch zur breiten Etablierung eines etruskischen Olivenanbaus. Die Varietät Olivastra Seggianese könnte davon noch ein botanisch-agronomisches Zeugnis sein. Von Interesse zum etruskischen Olivenanbau ist auch die Region um Canino in der Maremma, mit der gleichnamigen robusten Varietät.

Lange galt im allgemeinen Bewußtsein Griechenland, insbesondere Kreta, als Heimat der Olivenbaum-Domestikation - obgleich der Kulturwissenschaftler Victor Hehn bereits 1870 daran seine Zweifel anmeldete. Dann geriet die Levante mit spektakulären archäologischen Funden in den Fokus. Inzwischen geht man, insbesondere in der französischen Forschung, von mehreren voneinander unabhängigen Domestikationszentren aus. Dabei werden in der albanischen Forschung auch die Illyrer genannt als Kandidaten für die erste Domestikation der Olive. Als Hinweise darauf gelten insbesondere Ölbäume in der Umgebung von Tirana, deren Alter auf weit über 3000 Jahre geschätzt wird. Die albanische Volkskultur ist voller Bezüge zur Olive - allerdings fehlt es an einer überzeugenden Herleitung dieser Bezüge aus illyrischer Zeit.

Der Weg aus dem vermuteten ersten Domestikationszentrum in Kleinasien nach Griechenland verlief über phönizische Handelsketten - wobei vermutlich die kretisch-minoische Kultur (die Hehn noch nicht kannte, Evans reiste erst 1894 nach Kreta) wichtiges Bindeglied war. Einige der ältesten bekannten Olivenbäume weltweit stehen auf Kreta. Berühmt ist vor allem die noch auffallend holzreiche Olive von Ano/Pano Vouves, deren Alter auf 3.500 bis 5.000 Jahre geschätzt wird. Die Problematiken der Dendrochronologie wie der Radiokarbonmethode für die Altersbestimmung von Oliven sind bekannt. Aus dem ersten Lebensjahrtausend einer auch "nur" 2.000 Jahre alten Olive sind keine Holzstruktur, geschweige Jahresringe erhalten. Aus dem Umfang einer Olive (mit im Alter zunehmend hohlem Innenraum) kann jedoch das Alter des Wurzelstocks grob abgeschätzt werden. Präzisere Auskünfte gibt unter günstigen Umständen eine aufwendige Radiocarbonanalyse (AMS) des Sediments im Innenraum.

In der griechischen Antike umfasste das Bedeutungs- und Verwendungsspektrum der Olive die Ernährung (als Frucht und Öl), die Heilkunde (Öl und Blätter), das Hauswesen (als Lichtspender in Öllampen), die Körperpflege (als Hautöl), den Sport (Öleinreibungen etwa beim Ringen, Olivenzweig als Auszeichnung) und im Kultus (Öl als Lichtspender, als Altaropfer, zur Weihe, zur Balsamierung von Toten; Zweige als Symbole für Ewigkeit, Fruchtbarkeit u.a.). Das Harz des Olivenbaums wurde als Weihrauch verwendet. Auch in der Möbel- und Bodenpflege wurde offensichtlich Olivenöl eingesetzt.

Im etablierten römischen Reich wurde der Olivenbaum verbreitet, wo immer er gedeihen konnte. Allerdings sorgte das ausgeklügelte Transport- und Handelssystem dafür, dass tunesisches und spanisches Olivenöl reicher Großgrundbesitzer keine ernsthafte Konkurrenz durch lokalen Anbau bekam. Die Olivenölabfüller in Italien knüpfen aktuell an diese Tradition des römischen Reiches an: Bei einer Untersuchung 2011 stammten 80% des "italienischen" Olivenöls der Kategorie "Extra Vergine" aus Tunesien, Spanien und Griechenland.

Es ist anzunehmen, dass selbst in den Rheinprovinzen zumindest einige solitäre Olivenbäume gepflanzt wurden, vielleicht auch ganze Haine. Allerdings war die Anlage von Olivenhainen im Römischen Reich nicht meldepflichtig wie die Anlage von Weinbergen, weshalb die Quellenlage wenig aussagekräftig ist.

Genutzt wurde das Olivenöl im römischen Reich zu Speisezwecken, für Lampen, als Heilmittel, im Kultus und in der Körperpflege (Massage). Die symbolische Wertigkeit des Olivenbaumes wird etwa daran deutlich, dass die Göttin Minerva, Schutzgöttin Roms und vermutlich etruskischen Ursprungs, ab dem 3. vorchristlichen Jahrhundert Schutzgöttin des Olivenbaums wurde - schriftlich belegt ist dies allerdings erstmals durch Marcus Terentius Varro im 1. vorchristlichen Jahrhundert.

Genaue Daten über den Olivenanbau im Mittelalter liegen kaum vor, da die Erforschung der materiellen Kultur des Mittelalters stark zersplittert ist und sich weniger auf Landwirtschaft und Kulturpflanzengebrauch, mehr auf Essen und Marktangebote richtet. Zum Gartenbau gibt es aus dem klösterlichen Kontext Angaben, die auf die Verbreitung wärmeliebender Pflanzen auch nördlich der Alpen verweisen - etwa bei Wandalbert von Prüm und Walahfrid Strabo. Allerdings stehen diese Autoren in innerliterarischen Traditionslinien, die es oft unmöglich machen, zu entscheiden, wo sie auf eigene Erfahrungen vor Ort, wo auf Literaturvorbilder zurückgreifen.

Im 10. und 11. Jahrhundert kam es mit der Klimaerwärmung zu einer Renaissance des Olivenanbaus in nördlichen Mittelmeerregionen, die wesentlich von Benediktinern vorangetrieben wurde, etwa ab 1050 in Ligurien durch die Mönche von Sestri Ponente/Genua, im Piemont durch die Mönche von San Dalmazzo da Pedona bei Cuneo. Im Gefolge dieser Renaissance ist vermutlich auch Hildegard von Bingen auf den Olivenbaum als Heilpflanze aufmerksam geworden. Vorläufig kann über eine Präsenz des Olivenbaums auch in ihren Klöstern am Rhein allerdings nur spekuliert werden. Der Bereich des Hildegardschen Klosters Rupertsberg steht durch die Anlage einer Bahntrasse für die Nahetal-Eisenbahn nicht mehr für Bodenuntersuchungen zur Verfügung. Kloster Eibingen (jetzt Pfarrkirche St. Hildegard) dürfte im Laufe seiner komplexen Baugeschichte gleichfalls relevante botanische Bodenzeugnisse - so es sie gab - verloren haben.

In Südfrankreich, Norditalien, an der dalmatinischen Küste und im nördlichen Griechenland konnte sich der Olivenanbau wieder langfristig etablieren, bis es mit der Kleinen Eiszeit ab 1300 erneut kühler wurde in der nördlichen Hemisphäre, was allerdings nicht zu einem vergleichbar dramatischen Einbruch führte wie in der frühmittelalterlichen Kälteperiode. Noch um 1540 schickte Martin Luther Maulbeer- und Feigenpflanzen von Wittenberg nach Münden, zu seiner Anhängerin Elisabeth von Calenberg.

1530 kamen einige Dominikaner und Franziskaner nach Peru, mit dem Conquistador Belalcázar. Darunter der Franziskaner Marcos de Niza (1495-1558), Augenzeuge der Zerstörung des Inka-Reiches. Olivenbäume brachten er und seine Gefährten offenkundig nicht mit. Erst der Konquistador Don Antonio de Ribera, verwandtschaftlich verbunden mit Pizzaro, Prokurator Perus, reich geworden durch Inka-Gold, machte sich 1560 mit etwa 100 Olivensetzlinge an Bord auf den Weg nach Peru. Allerdings überlebten nur drei die lange Reise. Eine der Pflanzen wurde dann auch noch gestohlen und einer Legende zufolge nach Chile verbracht, wo sie die Olivenhaine von Valparaiso hervorgebracht habe. Zu Tisch bei Don Ribera wurden die eigenen Oliven den Gästen vorgezählt, je nach Ernte 1-3 Exemplare. Nach Argentinien und Chile kamen Olivenpflanzen in dieser Zeit nur sekundär, ausgehend von Peru. 1637 pflanzte der in Peru geborene Dominikaner San Martín de Porres einer Überlieferung zufolge Oliven bei Lima, im heutigen Distrikt San Isidro.

Der Vizekönig von Peru 1667-1672, Pedro Fernández de Castro, ließ Olivenhaine in Peru, Chile und Argentinien zerstören, um den Olivenbauern Andalusiens keine Konkurrenz zu ziehen. In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts kamen vor allem durch Franziskaner Oliven (erneut) nach Peru. Und möglicherweise liegt hier schon der Ursprung der Varietät "Mission", falls es richtig ist, dass die mexikanischen Oliven des Eusebio Francisco Kino von Peru kamen - woran es begründete Zweifel gibt, da die Pflanzungen mit geringem zeitlichen Abstand stattfanden.

Aus der Mitte des 18. Jahrhunderts ist ein Olivenhain im Distrikt San Isidro, etwa sechs Kilometer vom historischen Zentrum Limas entfernt, überliefert mit 2000 Olivenbäumen. Und im Jahr 1821, dem Jahr der Unabhängigkeitserklärung Perus, ist dieser Bestand auf 3.000 Olivenbäume angewachsen. 1959, inzwischen schon umwuchert von den Neubaugebieten Limas, wurde der Hain, als "Parque El Olivar", zum Nationaldenkmal erklärt. Dieser Bestand wird auf San Martín de Porres zurückgeführt. Andere sehen in ihm die Folge von Pflanzungen de Riberas. Eine wissenschaftliche Altersuntersuchung erbrachte für einen der Bäume ein Alter von ca. 374 Jahren. Ein Baum auf der Hacienda Glorieta Grande (Familie Tokunaga) im Süden Perus, Provinz Moquega, wird auf 368 Jahre geschätzt.

Der Olivenbaum wurde offensichtlich als ein wesentliches Symbol der spanisch-christlichen Kultur gezielt sowohl von den Missionaren als auch von den Grundherren und Siedlern auf den "Encomiendas", "Reducciónes" und "Haciendas" angebaut. Olivenöl diente im religiösen Ritus der Mission als Lichtquelle und zur Salbung - und es wurde von den Indios wegen seiner rußarmen Leuchtkraft in den spanischen Öllampen besonders verehrt.

Lektüreempfehlungen:

Johannes Meier (Hrsg.), Sendung- Eroberung - Begegnung. Franz Xaver, die Gesellschaft Jesu und die katholische Weltkirche im Zeitalter des Barock, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2005

Robert Ricard, La conquête spirituelle du Mexique, Paris 1933

Diese glückliche Situation bietet vorzügliche Grundlagen für Untersuchungen zu den genetischen Abstammungslinien europäischer Olivensorten. Eine bemerkenswerte Arbeit von Biljana Lazovic an der Universität Bar (Montenegro) hat bereits zwei stark differierende Abstammungslinien von Olivenbäumen der Region festgestellt, die bis in die Antike zurückreichen, vertreten durch die Sorten "Stara Maslina" und "Zutica". Vergleichbare Untersuchungen werden von Hairi Ismaili an der Landwirtschaftlichen Universität Tirana durchgeführt. Er forscht unter anderem zur Frage, welchen Beitrag der illyrische Kulturraum zur Olivendomestikation geleistet habe. Das Gebiet des heutigen Albanien war für die phönizischen Handelsflotten ein wichtiges Absprungbrett von der griechischen Küste nach Süditalien. Hier könnten sich schon früh Oliven levantinischen Ursprungs mit solchen, die aus der vermuteten Herkunftsregion der Illyrer aus dem Raum zwischen Schwarzem Meer und Kaspischem Meer stammten, überkreuzt haben. Die albanische Hauptsorte Kaninjot wird auch in Mazedonien angebaut, genetische Untersuchungen dort könnten künftig auch weitere Aufschlüsse zu den Ursprüngen der albanischen Olivenkultur geben.

Belul Gixhari, Hairi Ismaili und andere Mitarbeiter der Landwirtschaftsuniversität Tirana führen in ihrem Konferenzpapier "Olive in the story and art in Albania" von 2014 den Olivenanbau in Albanien auf phönizische Pflanzeneinfuhren zurück. Die ältesten albanischen Olivenbäume schätzen sie auf ca. 3.000 Jahre, der Anteil an über tausendjährigen Bäumen wird auf 10% (Stand 2013) veranschlagt. In "The origin of the olive in Albania" referieren Gixhari und Ismaili auch die These, dass die Illyrer es waren, die erstmals Oliven kultivierten. Ismaili veröffentlicht Anfang 2018 auf Researchgate ein Papier, das 28 Olivenbäume im Umland von Tirana identifiziert, deren Alter zwischen 1.250 und 3.800 Jahren angesetzt wird.

Olivenernte laut FAO 2016: 0,099 Mio Tonnen.

Die ersten Olivenpflanzungen in Argentinien fanden den Überlieferungen zufolge 1553 mit Material aus Peru statt, bei der Gründung der Stadt Santiago del Estero durch Francisco de Aguirre de Meneses (1508-1581), der zunächst mit ein paar Reitern und Fußvolk an der Eroberung Perus, dann Boliviens, dann Chiles teilgenommen hatte und als besonders brutal im Umgang mit der Indiobevölkerung galt. Er war zunächst Vizegouverneur, dann ab 1563 Gouverneur der heutigen Provinz Tucumán in Argentinien. Heute steht in einer südlichen Nachbarprovinz von Tucumán, La Rioja, der berühmteste Olivenbaum Argentiniens, in Aimogasta/Arauco, "El olivo viejo". Der Legende nach überlebte er durch die List einer alten Frau die Olivenhainzerstörung unter dem Vizekönig von Peru Pedro Fernández de Castro (Amtszeit 1667-1672).

De Castro war es nicht gelungen, den Olivenanbau in der Region völlig zu stoppen, in der Folge entwickelte sich in Argentinien die autochthone Sorte Arauco und aus dem 18. Jahrhundert sind die ersten Olivenmühlen überliefert. Im 19. Jahrhundert kam es durch Einwanderer aus Spanien und Italien zu einem Aufschwung im argentinischen Olivenanbau, mit Sorten aus diesen Ländern. Allerdings konnte Spanien den Olivenmarkt weiterhin dominieren. 1932 wurde ein Gesetz zur Förderung des argentinischen Olivenanbaus verabschiedet, verbunden mit hohen Zöllen für spanische Olivenprodukte. 1954 wurde dann regierungsamtlich die Parole ausgegeben "Haga patria, plante un olivo", "Schaffe Heimat, pflanze einen Olivenbaum".

In den 1960er Jahren wurden dann ca. 50% der argentinischen Olivenhaine gerodet, um dem Weinbau Platz zu machen. Doch während es im Weinhandel finanziell auf und ab ging, entwickelten sich die Preise für Olivenöle bald sehr vorteilhaft, so dass es in den 1990er Jahren wieder zu Neupflanzungen kam.

Argentinien steht heute an der Spitze unter den amerikanischen Ländern im Tafelolivenanbau, mit 95.000 Tonnen 2017, gefolgt von Peru mit 71.000 Tonnen. Auch in der Olivenölproduktion steht Argentinien in den Amerikas an der Spitze, weltweit 2014 an 10. Stelle mit 28.100 Tonnen, Chile weltweit an 16. Stelle mit 15.600 Tonnen, gefolgt von den USA mit 12.000 Tonnen. Große Anstrengungen zum Aufbau einer Olivenölindustrie unternimmt auch der kleine Nachbar Uruguay - wobei vor allem auf Qualität gesetzt wird. Die Produktionsmenge betrug 2012 allerdings nur bescheidene 500 Tonnen, bis 2017 wurde eine Verdoppelung erreicht. Peru möchte seine Olivenölproduktion auch steigern, wie Pressemitteilungen der "Asociación Pro Olivo" von 2017 nahelegen.

Olivenernte laut FAO 2016: 0,175 Mio Tonnen.

Im Roman "Die Reise in den Westen", vor 1592 (Datierung der ältesten erhaltenen Ausgabe) erstmals erschienen, wird in der vom "Chinese Text Project" verwendeten Ausgabe (die nicht der Ausgabe Xiyou Zhengdaoshu entspricht, die der neuesten deutschen Übersetzung 2016 zugrunde liegt) die Olive gemeinsam mit Apfel, Lotus und Trauben genannt, im 82. Kapitel, 11. Abschnitt, in der Beschreibung eines Mahls im Pavillon einer Dämonin, sowie im 100. Kapitel, 9. Abschnitt, zwischen Melone, Apfel und Lotus in der Beschreibung eines kaiserlichen Banketts in Chang'an (damalige Provinz Shanxi, heute Hebei). Auch hier bleibt unklar, welche Frucht gemeint ist, die von Olea europaea oder die von Canarium album.

Das jüngste Dokument der chinesischen Kulturgeschichte zu "Gan Lan Shu" (Olivenbaum) ist das äußerst beliebte gleichnamige Lied der Chinesisch-Taiwanesischen Autorin Chen Ping (1943-1991), die auch bekannt ist unter den Künsternamen San Mao/Drei Haare und Echo. Cheng Ping studierte in Spanien und in Deutschland Philosophie, Sprachen und Literatur, lebte insgesamt etwa 12 Jahre in Europa (u.a. auf den Kanarischen Inseln) und den USA, war verheiratet mit einem Spanier, der 1979 beim Tauchen ertrank. Der Olivenbaum, zweifellos Olea europaea, ist ein Sehnsuchtssymbol in ihrem Lied, das von unterschiedlichen Interpretinnen in China vorgetragen wird, besonders spektakulär 2013 beim "Super Girl"-Wettbewerb (der etwa dem britischen Format "Pop Idol" bzw. dem deutschen Format DSDS entspricht).

Für China sind im 20. Jahrhundert die Olivensorten "Nikitskaja", in den Provinzen Hubei, Jiangsu, Shaanxi, Sichuan und Yunnan, sowie "Krimskaja" in Jiangsu, Shaanxi und Sichuan belegt. Sie dürften in der Sowjetzeit von der Krim nach China gelangt sein. Dazu die Sorte "Kalinjot" ("Kalin", "Kanine"), die 1964 und/oder 1970 aus Albanien nach China kam, dokumentiert in Hubei, Shaanxi, Sichuan und Yunnan, ferner aus Albanien "Kallmet" (Sichuan) und "Pulazeqin" (Hubei, Sichuan). Auffallend ist auch der Anbau der froststabilen französischen "double use" Sorte "Grossane". Daneben finden sich weitere europäische Varietäten in China, so Leccino in Yunnan. In chinesischen Kollektionen werden jedoch auch im Westen unbekannte Varietäten geführt, teilweise mit der Herkunftsangabe "China", so "Baohai"/"Hanzhong", "Chengdu" (Ascolana Tenera Klon), "Gioufong" (sowjetischen Ursprungs), "Haiko".

Besonders interessant an Chinas Olivenanbau ist der Anbau in sehr unterschiedlichen Regionen, zumeist fernab aller Meere, unter unterschiedlichen klimatischen Gegebenheiten. Offenkundig unternimmt das Landwirtschaftsministerium gegenwärtig (Stand 2017) massive Anstrengungen, den Olivenanbau zu fördern - als Maßnahme zur Entwicklung des ländlichen Raums, zur Bekämpfung der Versteppung sowie zur Befriedigung des wachsenden einheimischen Bedarfs an Olivenöl. In zehn bis zwanzig Jahren könnte China durchaus zu einem ernsthaften Konkurrenten für europäische Produzenten werden, insbesondere für seinen bisherigen Hauptlieferanten Spanien.

Mit einer Produktionsmenge von 5.000 Tonnen Olivenöl aus 25 Mühlen liegt China 2015 allerdings lediglich etwa gleichauf mit Frankreich - bei einer siebzehneinhalbfach größeren Landfläche (bezogen auf Frankreich ohne Überseegebiete), geeigneteren Klimazonen und einem breiteren Sortenspektrum. Das Aufholpotential ist enorm.

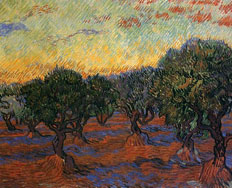

In der kleinen Eiszeit, die mit dem 15. Jahrhundert beginnt, verschwindet dieser Olivenanbau wieder. Einen Neustart gibt es im 18. Jahrhundert. Doch regelmäßige Frostereignisse verhindern die Entwicklung von Olivenhainen mit alten Beständen. Der Olivenanbau in Frankreich ist geprägt durch eine niedrigstämmige Vasenerziehung, wie sie etwa die Olivenbilder van Goghs zeigen.

Gekennzeichnet auch durch die

sogenannte "Plantation en butte", eine leicht erhöhte

Pflanzung, häufig unterstützt noch durch Anschüttungen.

Diese Pflanzungsform wird heute begründet damit, dass die

Wurzeln so in niederschlagsreichem Klima vor Fäulnis bewahrt

werden.

Gekennzeichnet auch durch die

sogenannte "Plantation en butte", eine leicht erhöhte

Pflanzung, häufig unterstützt noch durch Anschüttungen.

Diese Pflanzungsform wird heute begründet damit, dass die

Wurzeln so in niederschlagsreichem Klima vor Fäulnis bewahrt

werden.Der Extremfrost im Februar 1956 brachte dann erneut eine Zäsur für den französischen Olivenanbau. Dazu beigetragen haben allerdings neben dem Frost auch wirtschaftliche und agrarpolitische Gründe. Innerhalb Europas machte ein französischer Olivenanbau ökonomisch keinen Sinn, die EU-Agrarpolitik förderte daher die Umstellung von Oliven auf Kirschen. Da zudem die Kunden überwiegend nicht bereit waren, für französisches Olivenöl einen Preis zu bezahlen, der weit über den Angeboten aus Spanien und selbst Italien lag, konnte sich der Olivenanbau nur in kleinen Nischen halten, etwa bei Nyons, mit einem hohen Anteil an Tafeloliven.

Mit Veränderungen im Kundenverhalten, etwa einem neuen Interesse an lokalen Produkten, und der klimatischen Entwicklung, die in Südfrankreich zu besonders starken Erwärmungen (im europäischen Vergleich) führt, wird der Olivenanbau in Frankreich seit der Jahrtausendwende erneut zu einem breiter aufgestellten Thema. Allerdings häufen sich auch schon wieder (Stand Ende 2017) Krisenberichte zu Nachwuchsproblemen bei den Olivenanbauern, Olivenfliegen und erfrorenen Blüten.

Frankreich trägt zur Olivenkultur wichtige Erfahrungen mit dem Olivenanbau unter frostigen und feuchten Grenzbedingungen bei. Die Sorte Aglandaou verweist auf die Züchtung froststabiler Sorten auf der Krim im 19. Jahrhundert (Sorte "Nikitskaja"), die "Plantation en butte" ist ein eigenständiger französischer Beitrag zur Adaption des Olivenanbaus an klimatisch schwierige Rahmenbedingungen.

Olivenernte laut FAO 2016: 0,023 Mio Tonnen.

Nach Griechenland kam der Kulturolivenanbau vermutlich aus dem Nahen Osten, über die Vermittlung phönizischer Händler und Siedler. Genaue Daten lassen sich bislang nicht nennen, aber auf Kreta gab es Olivenanbau bereits im 3. vorchristlichen Jahrtausend, im Kontext der kretisch-minoischen Kultur. Es gibt auch Spekulationen, dass auf Kreta autochthon die Kulti

vierung der

Wildolive bereits im 4. vorchristlichen Jahrtausend

stattfand. Einer der ältesten bekannten Olivenbäume der Welt

steht auf Kreta, in der Nähe von Kolymvari, und soll etwa

5000 Jahre alt sein. Mit Carbonanalyse nachgewiesene 3500

Jahre hat der Olivenbaum von Vouves auf dem Buckel. Beide

befinden sich im äußersten Nordwesten der Insel. Im Palast

von Knossos wurden schriftliche Aufzeichnungen zum

Olivenanbau aus dem 14. vorchristlichen Jahrhundert

gefunden.

vierung der

Wildolive bereits im 4. vorchristlichen Jahrtausend

stattfand. Einer der ältesten bekannten Olivenbäume der Welt

steht auf Kreta, in der Nähe von Kolymvari, und soll etwa

5000 Jahre alt sein. Mit Carbonanalyse nachgewiesene 3500

Jahre hat der Olivenbaum von Vouves auf dem Buckel. Beide

befinden sich im äußersten Nordwesten der Insel. Im Palast

von Knossos wurden schriftliche Aufzeichnungen zum

Olivenanbau aus dem 14. vorchristlichen Jahrhundert

gefunden.Eventuell schon mit der mykenischen Kultur, spätestens aber im Kontext der phönizischen Blütezeit zwischen 1.200 und 900 v.Chr. etablierte sich der Olivenanbau auf dem griechischen Festland. Wie Herodot überliefert, gab es bei einem Tempel auf der Akropolis einen Brunnen mit Meerwasser und einen Ölbaum. Einer Legende zufolge seien dies Gaben der Göttin Athene und des Gottes Poseidon, die sich um die Herrschaft über Attika stritten.

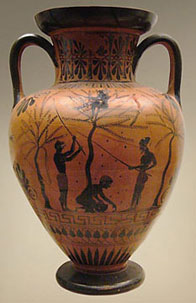

Für die griechische Olivenkultur charakteristisch ist die Verbindung mit Ziegen. Olivenhaine wurden in der Regel mit Ziegen beweidet, was zur Folge hatte, dass es zwangsläufig zu einer Stamm"erziehung" kam, da die Ziegen regelmäßig die unteren Zweige abweideten. Noch heute sind in alten Olivenhaine gelegentlich verrostete Eisengitter in den Bäumen zu finden, die in jüngerer Zeit verhindern sollten, dass Ziegen in den Baum zum Weiden steigen. Der damit "typische" griechische (und auch etruskische?) Hochstamm ist sehr schön auf einer Amphore aus Vulci, ca. 520 v. Chr., British Museum London, zu sehen, wo mit langen Stangen gerade Oliven herabgeschlagen werden zur Ernte. Es gibt allerdings gelegentlich auch die Auffassung, Oliven hätten als Abwehr gegen Pflanzenfresser die Buschform entwickelt.

Griechische Olivenhaine hatten immer wieder unter Frostereignissen zu leiden, davon berichtet Giovanni Presta 1794 in "Degli ulivi", wo er über Griechenland als Olivenanbauland schreibt: "ha l'inverno siccome l'ha la Germania". Aus jüngerer Zeit sind die für viele griechische Olivenhaine fatalen Frostereignisse von 1956 und 2001 überliefert. Allerdings sind die griechischen Olivenhaine in der Regel weniger anfällig gegen Krankheiten und leiden seltener unter Trockenheit als etwa italienische oder spanische.

Griechenland hat lange versäumt, sein Olivenöl selbst international zu vermarkten und stattdessen den größten Teil nach Italien ausgeführt, auf dass es dort "italianisiert" und zu "extra vergine" werde. Erst in jüngerer Zeit zeichnet sich eine Wende ab. Vor dem Hintergrund, dass Griechenland der drittgrößte Olivenproduzent in Europa ist nach Spanien und Italien, könnte dies zu spürbaren Verschiebungen auf dem Olivenölmarkt führen.

Olivenernte laut FAO 2016: 2,34 Mio Tonnen.

Von iranischer Seite wird gar spekuliert, ob der allgemein erste Zuchtolivenanbau nicht im heutigen altaserbaidschanischen Grenzgebiet zur Türkei stattgefunden habe. Allerdings verweist das Lehnwort "Zaytun" für Olive auf die Levante als Herkunftsort des persischen Olivenanbaus. Eine spanisch-iranische Untersuchung (Sadeghi und Caballero 2004) zu den Verwandtschaftsbeziehungen zwischen iranischen und mediterranen Olivenvarietäten erbrachte zum einen eine erhebliche Varianzbreite bei den iranischen Olivensorten, zum anderen den Hinweis, dass einige der iranischen Sorten auf eine gemeinsame Herkunft mit den Mittelmeersorten verweisen, andere auf Abhängigkeit von diesen. Zudem zeigte sich - wie schon in anderen Untersuchungen - die enorme Adaptabilität von Oliven. Gruppen unterschiedlicher Sorten entwickeln am gleichen Standort offenkundig ähnliche morphologische Eigenschaften.

Die Anbaufläche umfasst heute etwa 100.000 Hektar, wobei Trockenheit die Flächen zwischen 2010 und 2015 erheblich reduzierte. Die großflächige Umstellung auf Tropfbewässerung führte zu einer Erholung. Die Hauptanbaugebiete liegen in den südlichen Provinzen Kotschestan, Fars, Kerman, Hormozgan, Sistan-Belutschistan und den nördlichen (am Kaspischen Meer gelegenen) Provinzen Zandschan, Qazvin, Gilan und Golestan. Spezifisch iranische Olivenvarietäten konzentrieren sich in der wichtigsten Oliven-Provinz Gilan im Nordwesten, vor allem im Tal des Sefid Rud, der ins Kaspische Meer fließt. Die Hauptvarietäten sind Dakal, Dezful, Fishomi, Gelooleh, Khara, Khormazeitoon, Mari, Rowghani, Shengeh und Zard. Die Fülle autochtoner Sorten verweist darauf, dass der Iran für die Olivenkultur des 21. Jahrhunderts mehr Aufmerksamkeit verdient, insbesondere unter den Bedingungen der Klimaerwärmung.

Olivenernte laut FAO 2016: 0,085 Mio Tonnen.

Im Römischen Reich wurde der Olivenbaum rasch zu einer der wichtigsten Wirtschaftspflanzen, mit einer Verdienstspanne, wie sie sonst nur noch der Weinbau erbrachte. Allerdings befanden sich die Hauptanbaugebiete nicht in Italien selbst, sondern in Tunesien (auch Kornkammer des römischen Reiches) und Spanien. Was die enorme Bedeutung der Punischen Kriege für die weitere Entwicklung Roms unterstreicht.

Die mittelalterliche Frostperiode reduzierte den Olivenanbau in Italien erheblich, vor allem in den nördlichen, aber auch in den mittelitalienischen Lagen. Die politischen und sozialen Wirren und Umbrüche nach dem Niedergang des Römischen Reiches trugen das ihre zum Niedergang bei. Ab dem 11. Jahrhundert kam es zu einer Renaissance des Olivenanbaus, im Norden auch mit kältebeständigeren Sorten, verbreitet durch Benediktinerklöster. Die kleine Eiszeit brachte dann einen weniger drastischen Rückgang. Offensichtlich wurden in Mittelitalien die Olivenhaine nach Kalamitäten immer wieder neu aufgebaut. Im Norden erlosch der Olivenanbau allerdings wieder. Der Winter 1984/85 brachte dann auch für den (wegen der Qualität des Öls und der landschaftsprägenden Gestalt der Haine) gerühmten Olivenanbau in der Toskana fast das Ende. Mit neuen Erziehungstechniken und Pflanzen wurde ein erfolgreicher Neubeginn gestartet. Seit Ende des 20. Jahrhunderts wird auch in Norditalien der Olivenanbau wieder intensiver betrieben.

Die Angaben zur Olivenölproduktion in Italien sind widersprüchlich. Zum einen steht Italien an zweiter Stelle unter den Olivenölproduzenten weltweit, hinter Spanien, vor Griechenland. Zum anderen wurde 2011 festgestellt, dass 80% des in Italien als italienisch vermarkteten Olivenöls der Qualität "Extra Vergine" aus Spanien, Tunesien und Griechenland stammte. Was daran liegt, dass Italien der wichtigste Olivenölvermarkter weltweit ist.

Olivenernte laut FAO 2016: 2,09 Mio Tonnen.

Spanien ist heute der weltgrößte Olivenproduzent mit ca. 7,8 Millionen Tonnen im Jahr 2013 (Italien folgt auf Platz 2 mit ca. 3 Millionen Tonnen, Griechenland auf Platz 3 mit ca. 2 Mio Tonnen). Diese Zahlen nennen wohlgemerkt die Olivenernte, nicht die Ölausbeute. Für 1 Liter Olivenöl benötigt man 5-10 Kilogramm Oliven, je nach Sorte, Reifegrad der Oliven und Ölgewinnungsverfahren rsp. Qualität des erzielten Öls.

Das heutige spanische Sortenangebot mit ca. 200 Varietäten entspricht noch weitgehend dem im 15. Jahrhundert. Spanische Sorten/Selektionen zeichnen sich durch besondere Trockenheitsresistenz aus. Dennoch ist der Anbau in Spanien in den vergangenen Jahren erheblich durch Trockenstress gefährdet. So gab es 2014 eine massiv reduzierte Ernte, nachdem bereits das Jahr 2013 erhebliche Rückgänge gebracht hatte.

Die Gründe für die Ernteeinbrüche 2013 und 2014 liegen u.a. in der Ausweitung des Olivenanbaus auch in weniger geeignete Gebiete, im Anbau von ertragreichen Sorten mit hohem Wässerungsbedarf sowie in der massiven Umleitung von Wasserströmen in die Obst- und Gemüseanbaugebiete etwa in Almeria. Dazu kamen, so heißt es, ungünstige Wetterlagen mit mal zu wenigen, mal zu vielen Niederschlägen, was auch die Olivenfliege begünstigte. Wie es scheint, bedeutet die aktuelle Klimaerwärmung für Spanien tendenziell geringere Niederschläge - allerdings sind die Daten je nach Region extrem unterschiedlich.

Für die Zukunft ist in Spanien mit weiteren Ernteeinbrüchen zu rechnen. Außerdem wird die Marktsituation ungünstiger durch den Aufbau eigener Olivenölproduktionen in Ländern, die bislang in großem Umfang von Spanien beliefert wurden.

Olivenernte laut FAO 2016: 6,56 Mio Tonnen.

Eine Domestikation dieser Subspezies wurde bislang noch nicht nachgewiesen. Bislang wird in der Forschung nur Olea europaea subsp. europaea als Domestikationsgrundlage angenommen - was allerdings eher auf Konventionen als auf wissenschaftlichen Daten beruht. Im angelsächsischen Raum begegnet subsp. europaea auch gelegentlich als Domestikationsfolge von subsp. africana.

Der Olivenanbau in Nordafrika ist bis in die Zeit der Phönizier gut belegt. Aus anderen Teilen Afrikas gibt es (bislang) keine Daten zu einem Olivenanbau vor Beginn der Neuzeit oder gar zu einer autochthonen Olivendomestikation. Nach Südafrika kamen die ersten dokumentierten Oliven durch den Arzt und Kaufmann Jan van Riebeeck, den Begründer Kapstadts und ersten Gouverneur der niederländischen Kapkolonie. In seinem Tagebuch notiert er am 6. August 1659: "The season is also approaching for planting and grafting the olive".

1903 kam der italienische Olivenzüchter Ferdinando Costa nach Südafrika und erkannte am Gedeihen der Wildoliven an den Hängen des Tafelberges das Potenzial der Region für einen kommerziell erfolgreichen Olivenanbau. Er brachte Oliven aus Italien ins Land und vermehrte diese über Propfung auf Wildoliven als Unterlage. In der Folge baute er auch eine Olivenmühle und verbreitete den Olivenanbau auch unter anderen Farmern der Region.

In den 1990er Jahren wurde nach dem politischen Umbruch in Südafrika der Olivenanbau forciert und modernisiert. 2018 konnte Südafrika ein Drittel seines Olivenverbrauchs aus heimischer Produktion decken.

Aus dem heutigen Israel, einer straßenbaubedingten Notgrabung in der Nähe von En Zippori, stammt das bislang älteste Dokument der Olivenkultur, ein Tongefäß aus dem 6. Jahrtausend v. Chr., das Spuren von Olivenöl enthielt. Es kann sich dabei allerdings auch um Öl der Wildolive handeln. Unklar ist zudem, ob das Öl am Fundplatz produziert wurde oder ob es als Handelsware nach En Zippori kam. Als Handelsware dürfte es aus dem Raum Syrien/Jordanien gekommen sein. In der kupferzeitlichen Ausgrabungsstätte el-Khawarij im jordanischen Hochland wurden bei archäologischen Erkundungen größere Mengen karbonisierter Olivenkerne aus dem 5. vorchristlichen Jahrtausend gefunden.

Am 60 Kilometer südwestlich von Aleppo gelegenen Tell Mardikh wurden dann im 3. vorchristlichen Jahrtausend gesichert in großem Stil Zuchtoliven angepflanzt. Den 1975 entdeckten Lehmtafeln von Tell Mardikh zufolge (die auf 2500-2250 v. Chr. datiert werden), besaß einer der Könige von Ebla einen Olivenhain von 1.430 Hektar. Der Olivenanbau in der Kultur von Ebla, die zwischen 2500 und 1600 - mit einer langen Unterbrechung - florierte, trug wesentlich dazu bei, Ebla die wirtschaftliche und politische Unabhängigkeit von Mesopotamien zu sichern. Bekannte syrische Olivensorten sind Dan, Doebli, Hemplasi, Insassy, Jlett/Jlott, Kaissy, Karamani, Khodairi/Khodeiri, Nibali/Nabaly, Qaisi, Safrawi, Sorani, Souri, Zayti/Zaity und Zor. Die syrische Olivenölindustrie hat sich lange Zeit vorrangig nach Quantität, nicht nach Qualität orientiert. Erst in den 2010er Jahren fand eine Umorientierung statt. Nachdem 2012-2015 der syrische Olivenölexport durch Umstellungsprozesse und Kriegshandlungen eingebrochen war, wurden 2016 über 20.000 Tonnen Öl exportiert, die höchste Menge seit 2006.

Im 7. Jahrhundert wurde in Syrien die Seifensiederei aus Olivenöl entwickelt, ein Industriezweig, der sich rasch entwickelte und schon im frühen Mittelalter überregional bedeutsam wurde. Noch heute genießen die Olivenseifen aus Aleppo einen legendären Ruf, wenngleich kriegsbedingt die Produktion stark zurückgegangen ist.

Olivenernte laut FAO 2016: 0,899 Mio Tonnen.

Wir können davon ausgehen, dass es bereits in der mittleren Bronzezeit Olivenanbau in der Toskana gab, mit Einflüssen möglicherweise aus der mykenischen Kultur. Ob die Etrusker dann diesen Olivenanbau weitergeführt haben und/oder eigene Domestikationen entwickelten bzw. mitbrachten, darüber können wir bislang nur spekulieren. Dass die Griechen von Euboia dann einen Einfluss auf die etruskische Olivenkultur hatten, dürfen wir annehmen. Ob die Griechen den an Artefakten-Funden nachgewiesenen Handelskontakt mit der Levante vermittelten oder die Phönizier selbst auch präsent waren, wissen wir nicht. Allerdings interessierten die Etrusker sich beim Handel mit den Euboiern vor allem für Keramik und Gold, während sie die Griechen u.a. mit Eisen versorgten.

Oliven dürften in der Ernährung der Etrusker eine wichtige Rolle gespielt haben. Funde von Öllampen verweisen darauf, dass Olivenöl auch als Leuchtmittel und im religiösen Kultus verwendet wurde. Der etruskische Olivenanbau und die damit verbundene Kultur wurde dann von den Römern übernommen, als sie Etrurien ab 400 v. Chr. sukzessive eroberten oder integrierten. Der angenommen älteste Olivenbaum der Toskana steht südlich von Grosseto, am Rand der Ortschaft Magliano in einem Olivenhain. Sein Name ist "Strega di Magliano", sein Alter wird geschätzt auf 3000-3500 Jahre. Eine genetische Untersuchung seiner Verwandtschaftsbeziehungen könnte Aufschluss über die Frühgeschichte des Olivenanbaus in der Toskana geben.

In der frühmittelalterlichen Kältezeit, verbunden mit dem Niedergang des römischen Reiches, ging der Olivenanbau massiv zurück, um im Hochmittelalter unter günstigeren klimatischen Bedingungen und vorangetrieben durch benediktinische Klöster wieder einen Aufschwung zu erleben. In der kleinen Eiszeit (Höhepunkt in Italien zwischen 1645 und 1715 - "Maundner-Minimum" der Sonnenfleckenaktivität) kam es vor allem in nördlichen oder hochgelegenen Anbaugebieten zu einem erneuten Rückgang durch Frostereignisse, mit einer deutlichen Zäsur durch den extremen Frost von 1709. Die Aufklärung brachte dann die Landwirtschaft der Region auch im Bereich des Olivenanbaus erheblich voran. Maßgeblich wurde dabei das Werk des Pistoieser Agronomen Cosimo Trinci, "L'agricoltore sperimentato", erstmals erschienen 1726. Er verzeichnet auch die fatalen Frostereignisse in der Toskana bis 1709 und gibt Hinweise darauf, wie der Olivenanbau darauf angemessen reagieren könne.

Der Jahrhundertfrost vom Februar 1956 hat die Toskana nur am Rand erreicht, während er für Südfrankreich das Ende des volkswirtschaftlich relevanten Olivenanbaus bedeutete. Doch der Frost von Januar/Februar 1985 hatte dann auch für die Olivenhaine der Toskana katastrophale Folgen. 18 Millionen der 20 Millionen Olivenbäume wurden zerstört oder zumindest nachhaltig geschädigt. Unter Federführung der 1966 bei Follonica gegründeten Azienda Sperimentale "Santa Paolina" wurde ein Neuaufbau der toskanischen Olivenhaine initiiert - der allerdings nur vorwegnahm, was die EU-Landwirtschaftspolitik ohnedies in weiten Teilen Italiens, Spaniens und Griechenlands auch ohne Frostfatalitäten bewirkte: Den Ersatz von streuobstwiesenähnlichen Olivenhainen mit alten Bäumen und ausladenden Kronenbildungen durch ertragsorientierte Anlagen mit niedrigwüchsigen Jungoliven.

Stand 2020 stehen in der Toskana wieder etwa 14 Millionen Olivenbäume auf 93.000 Hektar Anbaufläche.

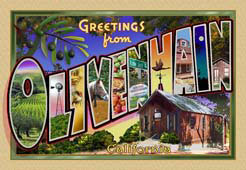

Im 19. Jahrhundert war der Olivenanbau in Kalifornien dann etabliert und 1884 plante eine Gruppe von 67 deutschsprachigen Siedlern Olivenanbau in einer Siedlung, der sie gar den Namen "Olivenhain" gaben. Die Oliven für ihr Vorhaben hatten sie nicht mitgebracht, sie sollten diese vor Ort von dem Betrüger erhalten, der ihnen auch das unfruchtbare und sehr trockene Land verkauft hatte. Aus dem Olivenanbau wurde nichts, aber der Name der Siedlung existiert bis heute und dokumentiert die Anstrengungen zwischen dem Olivenanbau im Ausgang von mexikanischen Missionen und dem modernen Olivenanbau in Kalifornien.

Im nordamerikanischen Südosten wurde der Olivenanbau verschlafen. Am 12. Januar 1813 schrieb der Olivenenthusiast und Ex-Präsident Thomas Jefferson (Zitat: "The olive tree is surely the richest gift of heaven") von seinem Landgut Monticello im Bundesstaat Virginia - wo Oliven zu seinem Bedauern nicht fruchteten - an seinen langjährigen Briefpartner in landwirtschaftlichen Dingen, den Geschäftsmann, Letterngießer und Farmer James Ronaldson in Philadelphia: "It is now 25 years since I sent them ("our Southern fellow citizens" - H.Sch.) two shipments (about 500 plants) of the olive tree of Aix, the finest olive in the world." Die "Non-chalance" der Südstaatler, deren Klima Jefferson für solche Versuche geeignet schien, habe jedoch dazu geführt, dass bestenfalls einige Oliven in Vorgärten gelandet seien, kein einziger Hain sei angelegt worden. Leider wissen wir nicht, um welche Sorte es sich handelte.

Auch heute setzt man selbst in Florida eher auf Zitrusfrüchte denn Oliven. In jüngerer Zeit gibt es allerdings breiter angelegte Versuche, den Olivenanbau dort zu etablieren. Motiviert unter anderem durch grassierende Erkrankungen in den Zitronenplantagen.

Olivenernte laut FAO 2016: 0,159 Mio Tonnen.

Die Entscheidung fiel nach einer Überlieferung durch den mythischen Stadtgründer Kekrops, nach einer anderen durch einen Götterrat. Nach einer Version der Legende, die Poseidon etwas wohlwollender bedenkt, bot dieser zunächst einen Süßwasserbrunnen. Als die Athener sich jedoch gegen ihn entschieden, lieferte dieser Brunnen nur noch Salzwasser. Und nach einer ganz anderen Variante bot Poseidon das Pferd. Der Olivenbaum ist aber auch in dieser Variante die Gabe Athenas.

In der islamischen Mystik, bei den Derwischen, den "Armen" (pers. "darwisch" - der Arme) spielt die Olive eine besondere Rolle dank ihrer vielfältigen symbolischen Bezüge, etwa zum Licht über die Verwendung des Öls in Lampen. Häufig wird im Sufismus Vers 35 aus der 24. Sure zitiert. Da wird das Licht Allahs verglichen mit dem Licht einer Öllampe, deren Brennstoff "kommt von einem gesegneten Baum, einem Ölbaum, weder östlich noch westlich, dessen Öl beinahe schon Helligkeit verbreitet, auch wenn das Feuer es nicht berührt".

Der britische Sufi Reshad Feild (1934-2016) berichtet in der Autobiographie seiner religiösen Entwicklung, "Ich ging den Weg des Derwisch" (dt. 1977, zuvor engl. 1976), wie sein erster Lehrer, "Hamid", ihn lehrte, perfekte Oliven zuzubereiten (S. 59). Einige Seiten später wird erläutert, dass es nicht nur um ein Rezept zur Herstellung schmackhafter Speiseoliven ging, sondern um den Weg der eigenen Entwicklung, der in einer "zweiten Taufe" kulminiere, ähnlich wie der Olive zum Abschluss des "Rezeptes" ihre eigene Essenz, Olivenöl, hinzugefügt werde (S. 67).

Güneli Gün lässt ihre hungrige Heldin Hürü aus dem Beginn des 16. Jahrhunderts in "Der Weg nach Bagdad" (1992) bei der Bestattung eines Derwischs zunächst zur Stärkung trockenes schimmliges Brot essen und dann den Kern einer Olive schlucken.

Im 10. und 11. Jahrhundert erneuerten die Benediktinerklöster den Olivenanbau in den nördlichen Mittelmeerregionen. Die Quellenlage hierzu ist jedoch sehr widersprüchlich. Für die Herkunft der ligurischen Sorte Taggiasca etwa werden von der Gemeinde Taggia die Benediktiner der piemontesischen Abtei San Dalmazzo da Pedona genannt, zu deren Einflußbereich Taggia gehörte (1246 wurde ihnen der Besitz der Kirche Santa Maria del Canneto in Taggia bestätigt). Die Gemeinde Seborga spricht von Mönchen der im 5. Jahrhundert gegründeten Benediktinerabtei Lérins auf der Insel Saint-Honorat, die zuerst um die Jahrtausendwende Taggiasca-Setzlinge nach Seborga gebracht haben sollen. Eine wichtige Rolle scheinen auch die Benediktiner der Abtei Saint-André von Sestri Ponente, heute Stadtteil von Genua, gespielt zu haben. Eines ihrer Schwesterklöster war San Dalmazzo da Pedona. Das Wässern und anschließende Einlegen in Salzwasser als Zubereitungsmethode für Tafeloliven wird auch "benedictine style" genannt. Taggiasca ist in Südostfrankreich auch als Cailletier bekannt.

Das Papsttum von Benedikt XVI. (Joseph Kardinal Ratzinger) stand nach den Voraussagen des irischen Zisterzienser-Mönches und Heiligen Malachias (gestorben 1148 im Kloster Clairvaux), möglicherweise eine Fälschung vom Ende des 16. Jahrhunderts, im Zeichen der Olive, "De Gloria Olivae".

Heute ist in Frankreich vor allem das Benediktinerkloster "Abbaye Sainte-Madeleine du Barroux" nördlich der Gemeinde Le Barroux/Vaucluse am Fuß des Mont Ventoux bekannt für seine Olivenölproduktion. Es beherbergt auch eine der wenigen modernen, aktiven französischen Olivenmühlen. Gegründet wurde das Kloster erst 1970, als Reaktion auf die Einführung der neuen liturgischen Ordnungen 1968. Le Barroux war seit dem 18. Jahrhundert bekannt für den Olivenanbau, bis zum Februarfrost von 1956, der - unterstützt durch die Landwirtschaftspolitik der EU - den französischen Olivenanbau weitgehend zum Erlöschen gebracht hatte. Die Mönche von Sainte-Madeleine trugen wesentlich dazu bei, die Olivenkultur in ihrer Region neu zu beleben, mit den Sorten Tanche und Aglandaou.

Auch die Mönche vom Monte Oliveto produzieren ein anerkanntes Olivenöl eigener Produktion, aus den Sorten Frantoio, Moraiolo und Leccino.

In ihrer "Physica", im Buch 3, das den Bäumen und Sträuchern gewidmet ist, geht es um die äußerliche Verwendung von Olivenöl sowie Auszügen der Rinde und der Olivenblätter. Rinde und Blätter empfiehlt sie bei "Gicht" (nicht identisch mit dem heutigen Krankheitsbild) und Magenbeschwerden, Olivenöl bei Fieber, bei Kopfschmerzen, Geschwüren, Krämpfen und - wiederum - "Gicht". Zur Ernährung solle man Olivenöl nicht verwenden, da es Übelkeit bewirken könne und schwer verdaulich sei. Die Autorin dürfte vor allem ranziges Olivenöl gekannt haben.

In "Causae et curae" nennt Hildegard von Bingen Olivenöl zur äußerlichen Anwendung bei Kopfschmerzen, Maßlosigkeit, Geschwüren/Abszessen, Vergesslichkeit (Abschnitte 407 und 460), Krämpfen, Würmern, "Gicht". Hier findet sich auch die einzige innere Anwendung von Olivenöl, im Abschnitt 421, bei Ansammlung von "schlechten und geronnenen und giftigen Säften" als Beifügung zu Salbei und leichtem Wein. Olivenöl (oder alternativ Butter) soll dabei innerlich heilen.

Wo die Autorin dabei lediglich antikes oder zeitgenössisches Schrifttum fortschreibt, wo sie auf eigene Erfahrungen mit importierten Produkten zurückgreift oder gar auf Erfahrungen mit Olivenbäumen in oder bei ihrem Kloster sich stützen kann, bleibt bislang unbestimmt. In der Hildegard-Forschung ist noch die Überzeugung anzutreffen, sie habe auch die Inhalte ihrer naturkundlichen Schriften in Visionen erhalten (vgl. Marie-Louise Portmann in der Einleitung zu ihrer Übertragung der "Physica"). Allerdings verzichtet die neuere Forschung weitgehend auf diese Annahme. So schreibt Ortrun Riha in der Einführung zu ihrer Neuübersetzung von "Causae et Curae" 2011, der "Wahrheitsgehalt" dieser Schrift liege "in der stupenden Menschenkenntnis Hildegards und in ihrer tiefen Religiosität, nicht etwa in einem wie immer gearteten Offenbarungscharakter dieser Heilkunde".

Der Olivenbaum steht in der "Physica" an 16. Position im dritten Buch. Er wird dem Mitleid zugeordnet. Vor ihm stehen Kastanienbaum, Mispel, Feigenbaum und Lorbeer, nach ihm Dattelpalme, Zitronenbaum, Zeder und Zypresse. Auch die "Exoten" unter diesen Bäumen könnten, mit Ausnahme der Dattelpalme, im mittelalterlichen Wärmeoptimum bis in den Kölner Raum verbreitet gewesen sein.

Angeblich trugen die Kommissäre der französischen Revolutionsregierungen Olivenzweige in der Hand, die ihre naturrechtliche Legitimation anzeigen sollten, als Amtssymbol in Anlehnung an das Rutenbündel der römischen Verwaltung.

Die französische Revolution beseitigte alle Hoheitszeichen der Monarchie. Das 1905 neu eingeführte Hoheitszeichen Frankreichs zeigt ein Liktorenbündel, umgeben von Eichen- und Olivenzweigen mit Blättern.

Südwestküste

der USA, in unmittelbarer Nachbarschaft zu Mexiko, an der

heißen und trockenen Pazifikküste. Dort hatten sich 1884

siebenundsechzig deutschsprachige Siedler niedergelassen -

mit der Absicht, im südlichsten Kalifornien Oliven

anzubauen. Aus dem Olivenprojekt wurde jedoch nichts, einer

der Koloniegründer war ein Betrüger, Theodore Pinther, der

mit schlechtem Boden, zu dessen Vorbesitzern auch ein Marcus

Schiller gehört hatte, ein Vermögen machte. Es gab nicht

genügend Wasser und die Kolonie löste sich nach

Streitigkeiten teilweise wieder auf. Aber einige der Siedler

waren ähnlich zäh wie der Olivenbaum, den sie sich zum

Symbol gewählt hatten, und bald gab es sogar eine erste

Schule.

Südwestküste

der USA, in unmittelbarer Nachbarschaft zu Mexiko, an der

heißen und trockenen Pazifikküste. Dort hatten sich 1884

siebenundsechzig deutschsprachige Siedler niedergelassen -

mit der Absicht, im südlichsten Kalifornien Oliven

anzubauen. Aus dem Olivenprojekt wurde jedoch nichts, einer

der Koloniegründer war ein Betrüger, Theodore Pinther, der

mit schlechtem Boden, zu dessen Vorbesitzern auch ein Marcus

Schiller gehört hatte, ein Vermögen machte. Es gab nicht

genügend Wasser und die Kolonie löste sich nach

Streitigkeiten teilweise wieder auf. Aber einige der Siedler

waren ähnlich zäh wie der Olivenbaum, den sie sich zum

Symbol gewählt hatten, und bald gab es sogar eine erste

Schule. Heute leben etwa 1500 Familien in Olivenhain, das nun zur Stadt Encinitas gehört, einmal jährlich wird Ende April das "Bratwurst and Beer Fest" gefeiert - zur Erinnerung an die Gründergeneration aus Deutschland. Dank moderner Bewässerung wächst inzwischen Wein in Olivenhain. Und einige Olivenbäume gibt es auch schon. Es hat damit nur ein bisschen länger gedauert, als geplant.

Ein Spezifikum der Gemeinde ist die mir sehr sympathische "Dark Sky Policy": Lichtverschmutzung wird massiv angegangen. Unlängst kämpften die Leute von Olivenhain um das Recht auf den nächtlichen Sternenhimmel gegen einen Supermarktneubau in der Nachbarschaft, der mit protzigen Illuminationen die Nacht für sich reklamieren wollte. Olivenhain gewann.

Im zaristischen Russland gab es Importoliven aus Südfrankreich, genannt "provenzalische Oliven". In der Sowjetunion gab es dann durchaus Olivenanbau, das Produkt war grundsätzlich im eigenen Lebensmittelangebot - allerdings in sehr geringem Umfang und vorwiegend regional. Die Versorgung der Sowjetunion mit Speiseöl leistete in den 1960er Jahren die Sonnenblume - darüber gibt etwa die vom United States Department of Agriculture veröffentlichte "Midyear Review" des ERS/Economic Research Service-Foreign von 1966 Auskunft. Olivenanbau zur Ölproduktion war den sowjetischen Versorgungsplanern offenkundig zu ineffektiv. Georgien etwa, ein uraltes Olivenanbauland, war primär für die Weinproduktion vorgesehen. Einen bescheidenen Olivenanbau gab es in der Sowjetunion außer in Georgien noch auf der Krim, in der südrussischen Region Kuban, in Aserbeidschan, Tadschikistan und Turkmenistan.

Ansonsten gab es Olivenanbau im Horizont der DDR noch in den Balkanländern. Und von dort brachten einige DDR-Bürger auch mal Oliven und Olivenöl vom Urlaub mit in die Heimat. Ob diesen Produkten allerdings tatsächlich das Image eines begehrten Genussgutes anhaftete, wie Schirmers Erinnerung im "Silberblick" nahelegt, scheint mir zweifelhaft. Die Autorin Claudia Rusch weist in einem klugen Beitrag für "chrismon" vom 01.02.2008, "Essen im vereinten Deutschland", darauf hin, dass auch in der Bundesrepublik bis in die 80er Jahre hinein das Verlangen nach "Mittelmeerdiät" eher verhalten war. "Am Rhein wie auf Rügen hieß Rucola 1990 noch Rauke und war Unkraut. Hier wie dort trank man nicht literweise Wasser, verkochte kein Olivenöl und hätte bei Sambal Oelek nicht auf Anhieb sagen können, ob es sich dabei um kenianische Brustsalbe oder doch eher um eine Tröpfcheninfektion handelt."

Seit 1991 bemüht sich unter anderem ein Quereinsteiger der Olivenölproduktion, Salvatore (genannt Sam) Cremona, in Il-Wardija im Nordosten der Insel um eine Wiederbelebung des maltesischen Olivenanbaus. Vor allem am Herzen liegt ihm dabei, neben der gleichfalls nur auf Malta zu findenden Sorte "Bidni", die "Perla Maltese". Fast wäre diese Art ausgestorben, nur noch zwei alte Bäume gab es in den 1990er Jahren auf Malta (andere Quellen sprechen davon, Cremona habe sie auf Sizilien gefunden). Cremona vermehrte sie gezielt aus Früchten, die er drei Wochen bei -5 Grad lagerte, damit sie keimfähig werden. Bekannt wurde Salvatore Cremona durch Jamie Oliver, der ihn in einem Blogbeitrag von 2014 auf seiner Website "Godfather of Maltese olive oil" nennt. Jamie Oliver weiß - wie Salvatore Cremona - zu schätzen, was den beiden Malteser Olivenvarietäten fast zum Verhängnis wurde: die intensive Bitternis.

Seit 2016 wird die Sorte "Perla Maltese" auch in einer staatlichen Landwirtschaftsanstalt gezielt vermehrt und an interessierte Landwirte ausgegeben. 2017 hat die Regierung den Züchter Salvatore Cremona gebeten, seine in Gläsern eingelegte Perla-Ernte von 2016 als Geschenk für den maltesischen EU-Ratsvorsitz zur Verfügung zu stellen. Das maltesische Wort für Oliven ist "Zejt" und verweist auf das Semitische. Der Name der maltesischen Stadt "Zejtun" bedeutet "Olivenhain". Auf Sizilien gibt es eine Olivensorte "Zaituna". Ob sich hier die phönizische Geschichte der Region widerspiegelt oder - was plausibler ist - die arabische Herrschaft im Mittelalter, ist nicht definitiv geklärt.

Bei der Recherche nach entsprechenden Sorten bin ich auf die kriechenden Oliven von Pantelleria gestoßen. Pantelleria ist eine Insel südwestlich von Sizilien, nahe an der afrikanischen Küste. Olivenbäume kamen vermutlich im 6. Jahrhundert v. Chr. mit den Phöniziern erstmals auf die Insel. Die Phönizier gründeten im Nordwesten der Insel, die sie Cossyra nannten, eine Hafenstadt und handelten vermutlich mit dem Obsidian, der auf Pantelleria abgebaut wurde.

Auf Pantelleria wurde die auch auf Sizilien und in Kalabrien bekannte Sorte Biancolilla zu kriechendem Wuchs erzogen, um den stürmischen Winden auf der Insel besser standzuhalten. Der Anbau findet auf Terrassen statt. Auch kriechende Weinstöcke, in Mulden gepflanzt, gibt es auf Pantelleria!

Wenn ich mir das Erntebild (rechts) auf der Website von "Donnafugate" anschaue, ist das eigentlich genau das, was ich mir (nach dem Abschied von der Vorstellung, in meiner Lage sinnvoll Hochstämme zu entwickeln) auch als Ideal des Pflanzenaufbaus vorstelle - für die Pflege, nicht für die Ernte (die bei mir ohnedies nicht zum Problem werden dürfte ...). Biancolilla gilt übrigens als feuchtigkeitstolerant und froststabil - was in den süditalienischen Hügellagen allerdings etwas anderes bedeutet als in Norditalien oder gar bei uns. Froststabiler ist die gleichfalls für die niedrige Buscherziehung sehr geeignete katalanische Sorte Arbequina, mit der ich 2024 einen zweiten Versuch (der erste war an Mäusen, nicht an Frost gescheitert!) in meinem Gelände startete.

Die Firma Donnafugate mit Sitz auf Sizilien, in Marsala, bewirtschaftet auf Pantelleria 5 Hektar mit 1.550 Pflanzen der Sorte Biancolilla in den Gebieten "Montagnole" und "Dietro Isola". "Donnafugate" hat sich auf qualitätsvollen Wein- und Olivenanbau in Süditalien und den Handel mit deren Produkten spezialisiert. Ihre Website ist auf Italienisch, Englisch und Deutsch zu lesen.

Man mag es für eine Spinnerei halten oder für eine Verschwendung von europäischen Fördergelder. Aber die sprechende Olive von Seggiano passt zu diesem liebenswürdigen Städtchen am Fuß des Monte Amiata, abseits der touristischen Hauptrouten Italiens, im Grenzbereich der so unterschiedlichen italienischen Regionen Toskana und Umbrien, historisch in besonderer Weise geprägt durch Etrusker, Langobarden und den blutigen Streit der toskanischen Stadtstaaten um die Vorherrschaft. Diese Olive passt zu einem Städtchen, das den opulenten Kunstgarten von Daniel Spoerri beherbergt, der Anfang der 1990er Jahre nach Seggiano kam, sowie die sagenhafte Kapelle San Rocco mit ihren kostbaren Fresken. Und eben auch die teuerste Olive der Welt, eine sprechende zumal. Immerhin 240.000 Euro EU-Fördermittel ("Leader") sind geflossen, um die alte Zisterne von Seggiano 2013/14 zu restaurieren und mit viel Beton in eine Art Aztekentempel zu verwandeln - unvollendet wie das gleichfalls EU-geförderte Dokumentationszentrum zur Metallurgie der Region mit Stadtbibliothek im Rathaus (Stand 2018).

In dieser Zisterne hängt seit 2014 oben ihr Herzstück, eine Olive der Sorte Olivastra Seggianese, die, der Name verrät es schon, charakteristisch ist für diesen Teil der Landschaft am Monte Amiata. Ihre Wurzeln wachsen frei in den Raum der Zisterne, genährt durch eine Sprüheinrichtung, die Wasser und Nährstoffe bringt - zuständig dafür ist der Agronom Fabio Menchetti. An diese Wurzeln möchte der Pflanzenphysiologe Stefano Mancuso, Direktor des "Laboratorio internazionale di neurobiologia vegetale" (LINV), 2018 eine aufwendige Apparatur anschließen, die das bioelektrische Aktivitätsprofil der Wurzeln aufzeichnet. Damit solle ein Beitrag geleistet werden zur Aufschlüsselung einer "Sprache der Pflanzen", woran das LINV seit Jahren arbeitet. Stefano Mancuso ist gemeinsam mit der Wissenschaftsautorin Alessandra Viola Autor des Buches "Die Intelligenz der Pflanzen", erstmals 2013 auf Italienisch erschienen. Die Koordination des Projektes vor Ort lag 2018 in den Händen von Diego Ceccarini, rühriger Kopf von "Le Radici di Seggiano".

Stand Ende 2020 hat die Olive noch nicht zu sprechen begonnen, Mancuso sammle noch Geld für sein Projekt. Stand September 2024 ist nichts weiter zu erfahren auf der inzwischen kommerzialisierten Website von "Le Radici di Seggiano" oder sonst im Netz. Mancusos letzter Besuch in Seggiano fand 2017 statt.

Betroffen sind laut einem Forschungsbericht von Peter Cuneo und Michelle Leishman, veröffentlicht 2006 in "Cunninghamia" 9(4), vor allem "drier woodlands, riverine environments, coastal headlands and dune systems". "African Olive is a declared noxious weed in NSW and South Australia, and listed nationally as a potential environmental weed". Gefährlich werde die Wildolive einmal durch ihre Konkurrenzstärke in der Wasseraufnahme, zum anderen durch den Schattenwurf dank extrem dichter Belaubung. So stelle sie im südlichen Australien eine ernsthafte Bedrohung der etablierten Biodiversität dar. Laut Cuneo/Leishman ist die Afrikanische Olive gefährlicher als die ausgewilderte Europäische dank ihrer besonderen Anpassung an trocken-heiße Bedingungen, verbunden mit Schattenverträglichkeit. Auch für die Ausbreitung von Buschfeuern wird sie verantwortlich gemacht.

Die Afrikanische Olive unterscheidet sich von der Europäischen Olive durch größere, langgezogene Blätter und einen Haken an der Blattspitze ("cuspidata" = gezipfelt, zipfelig). Ihr Wuchs ist kompakter und stärker buschförmig. Die Früchte sind kleiner und rund. Ausbreitung erfolgt über die Früchte, die von Vögeln gefressen und deren harte Kerne unverdaut in teils großen Entfernungen wieder ausgeschieden werden. Im Unterschied zu Olea europaea subsp. sylvestris ist die Subspezies cuspidata/africana als Unterlage für Zuchtoliven wenig geeignet.

Die Insel Scheria wird von Homer ähnlich beschrieben wie Atlantis bei Platon, darauf wurde schon öfter hingewiesen, insbesondere von Atlantologen. Früchte reifen das ganze Jahr über, die Bedingungen sind gleichsam paradisisch, Analogien zum Goldenen Zeitalter drängen sich auf. Es ist durchaus bemerkenswert, dass der Reichtum dieses mythologischen Ortes zunächst greifbar wird für Odysseus in Olivenöl - wobei nicht ganz deutlich wird bei Homer, ob er die Ölflasche selbst als aus Gold gemacht bezeichnet oder das Olivenöl als "golden". Wahrscheinlicher ist eher die Flasche (6/215). Die gerne Homer unterstellte Bezeichnung "flüssiges Gold" für Olivenöl dürfte ein bereitwilliges Missverstehen vor dem Hintergrund heutiger Marketinginteressen sein. "Golden" ist im übrigen ein bei Homer in der "Odyssee" sehr häufig eingesetztes Adjektiv.

bseits der Hauptwege des

Italientourismus liegt die kleine Ortschaft Seggiano, auf

einem Hügel in der Nähe des Monte Amiata. Das dortige, als

kunsthistorisches Kleinod geschätzte Oratorio di San Rocco

wurde 1490-1493 von Girolamo di Domenico ausgemalt. Im

Zentrum steht "La Madonna col Bambino", flankiert von den

Heiligen Sebastian, Bartolomäus, Gervasius von Mailand und

Bernhard von Siena. Jedem dieser Heiligen ist ein Olivenbaum

zugeordnet. Die vier Olivenbäume sind zu identifizieren über

die Baumbasis, wo wir jeweils einen abgestorbenen Strunk

sehen und einen zugehörigen hoch aufragenden vitalen

schlanken Stamm.

bseits der Hauptwege des

Italientourismus liegt die kleine Ortschaft Seggiano, auf

einem Hügel in der Nähe des Monte Amiata. Das dortige, als

kunsthistorisches Kleinod geschätzte Oratorio di San Rocco

wurde 1490-1493 von Girolamo di Domenico ausgemalt. Im

Zentrum steht "La Madonna col Bambino", flankiert von den

Heiligen Sebastian, Bartolomäus, Gervasius von Mailand und

Bernhard von Siena. Jedem dieser Heiligen ist ein Olivenbaum

zugeordnet. Die vier Olivenbäume sind zu identifizieren über

die Baumbasis, wo wir jeweils einen abgestorbenen Strunk

sehen und einen zugehörigen hoch aufragenden vitalen

schlanken Stamm.Das Bild des Olivenbaums stand im Mittelalter und noch in der Barockzeit für besonders herausragende Persönlichkeiten im Christentum, mit Bezug auf Römer 11, 16-32. Im Brief eines Zisterziensermönches aus Maulbronn an Hildegard von Bingen wird diese als "prächtiger Ölbaum" bezeichnet. Eine Heiligenvita zu Franz von Paola von 1741 trägt den Titel "Frucht-Bringender Oliven-Baum in dem Lust-Haus der Kirchen Gottes".

In der Bildenden Kunst ist dieser Bezug meines Wissens erstmals mit diesem Fresco in Seggiano vom Ende des 15. Jahrhunderts angedeutet. Ob dahinter die konkrete Prägung der Landschaft bei Seggiano durch Olivenbäume steht, ist schwer zu entscheiden. Die vier Bäume sind individuell gestaltet, unterscheiden sich aber auch deutlich von den im Landschaftshintergrund gemalten Bäumen, was auf einen symbolischen Gehalt verweist. Aus dem 15. Jahrhundert sind zahlreiche Kältewellen in Italien überliefert, die durchaus auch einen konkreten Hintergrund für die geschädigten Oliven von San Rocco liefern könnten.

Girolamo di Domenico ist ein wenig bekanntes Mitglied der Malerschule von Siena, mit unklarer Biographie und wenigen hinterlassenen Werken. Die ins 13. Jahrhundert zurückreichende Schule von Siena war wesentlich beteiligt an der Begründung der Renaissance-Malerei, allerdings konservativer ausgerichtet als die Schule von Florenz. Sie verlor im 15. Jahrhundert gegenüber letzterer massiv an Bedeutung. Die in den Olivenbaumfresken von San Rocco sichtbare Hinwendung zur realen Landschaft verweist, neben anderen Merkmalen, auf florentinischen Einfluss.

Seggiano ist Heimat einer Olivenvarietät, die sich durch besondere Frosthärte und allgemeine Vitalität auszeichnet, "Olivastra Seggianese". Vor Ort wird die Varietät von einigen Geschichtsenthusiasten auf die Etrusker zurückgeführt. Belege dazu gibt es keine, eine Altersbestimmung besonders ehrwürdiger Exemplare der Region hat noch nicht stattgefunden, ebensowenig eine genetische Analyse der Abstammungshintergründe von Olivastra Seggianese. Die bislang als ältester Olivenbaum der Toskana bekannte "Strega di Magliano", geschätzt auf ein Alter von über 3.000 Jahren, steht in ca. 40 Kilometer Luftlinie Entfernung.

Was bei Petrarka der Lorbeer ist bei du Bellay die Olive. Und wie bei Petrarca der Lorbeer (it. "lauro") auf die geliebte Laura verweist, steht bei du Bellay die Olive für eine verehrte Frau, die er "Olive" nennt. In der Forschung streitet man sich darüber, ob damit seine Cousine Olive de Sévigné oder eine anonym gebliebene Mademoiselle Viole gemeint sei. In der antik schon begründeten Symbolik gleichen sich die beiden Pflanzen, sie stehen für Auszeichnung, für besondere Leistungen, als immergrün auch für Erneuerung, für Ewigkeit, Fortdauer.

sen der Erholung, in denen van Gogh einige

seiner bekanntesten Werke malte ("Ein Wiegenlied", "Zwölf

Sonnenblumen"), durchbrochen von neuen Anfällen, die auch

die Bürgerschaft von Arles intervenieren ließen,

übersiedelte er auf Veranlassung seines Bruders Theo am 8.

Mai 1889 in die Heilanstalt Saint-Paul-de-Mausole in St.

Rémy de Provence. Diagnostiziert wurde eine Form von

Epilepsie. Was zumindest die Tatsache etikettierte, dass van

Goghs Probleme nur anfallweise auftraten, mit langen

Zwischenzeiten, die allerdings gezeichnet waren durch

Alkoholmissbrauch, Überarbeitung und Fehlernährung.

sen der Erholung, in denen van Gogh einige

seiner bekanntesten Werke malte ("Ein Wiegenlied", "Zwölf

Sonnenblumen"), durchbrochen von neuen Anfällen, die auch

die Bürgerschaft von Arles intervenieren ließen,

übersiedelte er auf Veranlassung seines Bruders Theo am 8.

Mai 1889 in die Heilanstalt Saint-Paul-de-Mausole in St.

Rémy de Provence. Diagnostiziert wurde eine Form von

Epilepsie. Was zumindest die Tatsache etikettierte, dass van

Goghs Probleme nur anfallweise auftraten, mit langen

Zwischenzeiten, die allerdings gezeichnet waren durch

Alkoholmissbrauch, Überarbeitung und Fehlernährung.In St. Remy malte van Gogh die "Sternennacht". In einem weiteren Anfall versuchte er, seine Farben zu verschlucken, weshalb ihm für einige Wochen von seinem Arzt, Dr. Peyron, das Malen verboten wurde. In der Umgebung seiner Anstalt faszinierten van Gogh die Olivenhaine als malerisches Motiv. In einem Schreiben vom 29. April 1889 an den Bruder berichtet er davon: "Das Rauschen eines Olivenhains hat etwas Vertrautes, unglaublich Altes." Im gleichen Schreiben erklärt er allerdings noch "Es ist zu schön, als daß ich es malen oder auch nur daran denken könnte, es zu malen." Ab Juni entstehen dann die ersten Olivenbaumbilder van Goghs. Sie sind auch für die Forschung zum Olivenanbau von Bedeutung, insofern sie offenkundig die "plantation en/sur butte" zeigen.

Im November 1889 kritisiert er ein Ölberg-Bild Gauguins als unschön. Allgemein machten ihn "Christusse auf dem Ölberg" nach eigenem Bekenntnis wütend, da sie nicht auf Beobachtung basierten. Im Dezember 1889 malt er dann die ersten Olivenhain-Bilder mit Menschen, bei der Ernte. Auf einem seiner letzten Bilder aus St. Rémy, "Spaziergang im Mondlicht", vom Mai 1890, geht ein Paar durch einen Olivenhain - in den Farben von Goethes Werther, Blau und Gelb. Der Mann trägt deutlich Züge van Goghs, vor allem in der Gestaltung von Haupthaar und Bart und im Blick auf die Haltung. Die Frau scheint mit einem der Olivenbäume zu sprechen. Van Gogh malt die Bäume auffallend klein, fast erscheinen sie als Kinder, Kinder des Menschenpaares.

Am 16. Mai 1890 verließ van Gogh die Heilanstalt und fuhr nach Paris zu seinem Bruder Theo. Am 27. Juli schoß er sich eine Kugel in die Brust und verstarb zwei Tage später im Beisein seines Bruders. Ralph Dutli schreibt in "Liebe Olive": "Keiner konnte ihm mehr helfen, nicht einmal sein letzter Therapeut mit seinen vielen Blättern."

Beim fraglichen Öl handelte es sich um Rapsöl für technische Verwendungen, das mit Anilin denaturiert worden war und von Speiseölproduzenten, darunter die Madrider Firma Raelca, wieder für den Verkauf als Lebensmittel aufbereitet wurde. In Fünfliterflaschen boten Straßenhändlern das Öl in den ärmeren Vierteln Spaniens an. Zur fraglichen Epidemie kam es allerdings nur in einem Gebiet im Nordwesten Madrids.

Bis heute konnte kein überzeugender Nachweis zu einer Beziehung zwischen Krankheitssymptomen und gepanschtem Öl erbracht werden. Von verschiedenen spanischen Medizinern und einem epidemiologischen Experten der WHO wurden nicht das Olivenöl, sondern Phosphorsäureester, wie sie in Pestiziden für den Tomaten- und Paprikaanbau, etwa in Nemacur (Wirkstoff Fenamiphos), verwendet werden, verantwortlich gemacht.

Der Skandal führte in vielen Ländern zu Importverboten für spanisches Olivenöl - obgleich es sich bei dem umstrittenen Öl um Rapsöl handelte.

Werden bereits gärende Oliven gepresst, entsteht ein leichter Essigstich. Modernoten entstehen bei zu langer feuchter Lagerung der Oliven, ranzige Noten, wenn die Oliven zu lange am Baum hingen oder vor der Pressung warm lagerten. Gefunden wurden auch Rückstände von Weichmachern, die beim Genuss von zwei bis drei Esslöffeln Olivenöl bei einem Erwachsenen von 60 kg Gewicht bereits die Höchstgrenze für die tägliche Aufnahme überschreiten.

Die Stiftung Warentest setzte Testverfahren ein, die auch Wärmebehandlungen nachweisen können, die mit den von der EU vorgeschriebenen Tests nicht erfasst werden. Auch andere Manipulationen und Ölfehler lassen sich mit den Analyseverfahren nach EU-Verordnung nicht nachweisen. Die Olivenöllobby hat bislang erfolgreich eine Anpassung der Analysevorschriften verhindert.

2010 wiederholte "test" seine Untersuchung, mit 28 Olivenölen der Qualitätsstufe "Nativ extra" - nur vier erreichten die Note "gut". Der Rest war Durchschnitt oder mangelhaft.

Grund für die Panschereien ist zum einen der Preisdruck im Supermarkt. Ein akzeptables "Nativ extra" ist für vier Euro pro Liter eben nicht zu produzieren. Allerdings macht der Preis alleine gewiss nicht die Qualität. Auch Öle über zehn Euro für den Liter können gepanschte Fehlware sein - der Grund: besonders skrupellose Profitgier. Der dritte Grund für die Extra-Vergine-Malaisse ist die Nachfrage. Als die Deutschen (und bei anderen Nationen lief es ähnlich) lernten, das nur (mindestens) "Nativ extra" oder, italienisch, "Extra vergine" oder, deutsch, "Kalt gepresst" was Gutes für den gesundheits- und genussbewussten Kenner ist, verschwand die Kategorie "Nativ" aus den Regalen. Und kehrte unter den Fittichen von "Nativ extra", entsprechend aufbereitet, wieder.

Aber auch ohne ungesetzliche Panscherei darf das Olivenöl schlecht sein. Die EU-Verordnung 61/2011 gestattet einen Alkylesther-Anteil von 75 bzw. 150 mg/kg in "Extra Vergine". Damit kann auch durch Wärmebehandlung "verbessertes" Olivenöl getrost passieren.

Der europäische Rechnungshof kritisierte 2000 die weiter anhaltende ungeheure Verschwendung von Geldern in der Förderung des Olivenanbaus. 4,3 Milliarden Euro flossen 1999 an die Olivenanbauer, 30% der Einnahmen von Olivenbauern stamme aus EU-Geldern. Ein "erschreckenden Szenario von Betrug und Unregelmäßigkeiten zu Lasten des EU-Haushaltes" wurde festgestellt. Immer häufiger seien organisierte Kriminelle für Subventionsbetrügereien verantwortlich. Dabei seien auch die Kleinbauern am Betrugssystem lukrativ beteiligt.

Ein "Spiegel"-Titel vom September 2001 prangert die Verschwendung unter dem Titel "Großer Batzen" an. Er geht dabei zunächst auf das lukrative Geschäft mit alten Olivenbäumen ein, die als Villendekoration ausgebuddelt und verscherbelt werden. Und dabei sind laut Spiegel nicht nur böse Geschäftsleute, sondern auch Landwirte/Bauern beteiligt. In den Vordergrund stellt der Spiegel-Beitrag jedoch den Schaden für die Umwelt durch Monokulturen, die mit der in den Anbauländern besonders wertvollen Ressource Wasser und der besonders empfindlichen Ressource Boden verheerend umgehen. Und er kritisiert dabei massiv die EU: "Die Agrarpolitik der Gemeinschaft belohnt den Intensiveinsatz von Wasser und Chemikalien mit üppigen Subventionen und bestraft den traditionellen, umweltfreundlichen Olivenanbau."

2013 und 2014 hatte Spanien wegen Trockenheit mit massiven Ertragseinbußen im Olivenanbau zu kämpfen. Schuld daran ist selbstredend der Klimawandel. Und nicht, wie es auf der Hand liegt, die Umstellung auf intensiv bewässerte Olivenanlagen mit jungen, nicht tief verwurzelten Bäumen wenig trockenheitsresistenter, ertragreicher Sorten. Dazu kommt die Ableitung von Wasser aus den hügeligen Olivenanbaugebieten in die Gemüsefarmen der Ebene. Die Steuerzahler der EU werden auch die Trockenheitsschäden bezahlen, wie sie schon den ökologisch katastrophalen Umbau der historisch gewachsenen Olivenhaine und den wiederkehrenden Subventionsbetrug bezahlt haben.

"La Reppublica" nannte auch den Grund für diese Manipulationen der "agromafia". Während die Produktion von einem Liter Olivenöl in Tunesien 10 Cent koste und in Spanien 50 Cent, verlangten die Ölmühlen in der Toskana 7 Euro für den Liter! Die Verdienstspanne durch Falschetikettierung kann sich jeder selbst ausrechnen. Fünf Milliarden Euro, so "La Reppublica", setze der italienische Olivenölhandel im Jahr um. Und dies nicht nur mit herkunftsbezogen falsch etikettiertem, sondern oft auch qualitativ minderwertigem Öl, das als extra vergine verkauft werde, aber nicht einmal vergine sei. Etwa 80% des Öls der Kategorie "Extra vergine" sei falsch oder irreführend deklariert. Sofern vorhanden, seien Herkunftsangaben wie "miscele di oli di oliva comunitari e non comunitari" oft so winzig angebracht, dass sie auf Anhieb nicht zu erkennen sind.